🟧食事回数とダイエットって関係あるの?

🟧同じカロリーでも食事回数によって違いあるの?

🟧食事回数は何回が適切なの?

食事回数の情報はさまざまあり、「回数増やせばいいのか」「1食のみがよいのか」迷うことあると思います。

この記事ではダイエットにおいて適切な食事回数について解説。

ダイエットに効果がある、具体的な食事方法についても紹介します。

内容を実践すれば、空腹を感じづらく健康的に痩せることができます。

- 筋トレ・ダイエットはゆるくても継続できるが勝ち

- SaaS企業の人事サラリーマン

- 2017年からボディメイク継続中

- 体重80kg→20kg以上のダイエット成功

- 体脂肪率max27%→min3%

- 忙しいサラリーマンが実践できるボディメイク情報

結論ダイエットのためには、食事回数を増やすことがオススメ。

1食のみ、ファスティングの食事法は知識・テクニックが必要です。

初心者にはリスクが高い手法となります。

食事回数を増やすことがダイエットに最適な4つの理由

ダイエットには、食事回数を増やすことが最適。

食事回数を増やすことで、あらゆる面でメリットがあります。

メリット・理由について解説いたします。

- 空腹が感じにくくなる

- 筋肉量を維持できる

- 余剰なカロリー・栄養摂取を避けれる

- 食べることでカロリーを消費できる

理由①空腹が感じにくくなる

回数を増やすことで、食事間隔が短くなるため空腹を感じにくくなります。

空腹の状態が長く続くと、反動で必要以上のドカ食い、高カロリーの食事をしてしまうリスク。

空腹の時間を減らすことで、1食ごと適正な食事量で満足できるようになります。

理由②筋肉量を維持しやすい

筋肉量に比例して、基礎代謝も高くなります。

基礎代謝が高くなると、痩せやすく・太りづらい身体になります。

筋肉量の維持には、3時間程度の間隔でのタンパク質摂取が理想。

食事回数を増やすと小刻みに栄養摂取ができるため、筋肉量を維持、痩せやすい身体になります。

理由③1食における余剰なカロリー・栄養摂取を避けれる

食事回数が少ないと、1食での食事量が多くなってしまいがち。

1度の食事で消化吸収できる量は決まっています。1食の食事量が多くなると、身体は消化吸収できなくなり、余剰が発生。

消化吸収できない余剰分は、脂肪になりやすくなってしまいます。

食事回数を増やすことで、1食における余剰なカロリー・栄養摂取を避けれるといわけです。

理由④食べることでカロリーを消費できる

実は食べることでカロリーが消費でき、このことを「食事誘発性熱産生」と呼びます。

噛んだり、胃で消化をする事によりエネルギー消費されているのです。

1日同じ食事量でも、食事回数が多い場合の方がカロリー消費の回数も増えるため、痩せやすくなります。

▼食事誘発性熱産生

食事を摂ると体内に吸収された栄養素が分解され、その一部が体熱となって消費されます。このため食事をした後は、安静にしていても代謝量が増えます。

厚生労働省 生活習慣病予防のための健康情報サイトhttps://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/dictionary/exercise/ys-030.html

ダイエット中の食事回数は何回がよいのか

食事回数は具体的にどうすればいいの?この部分を知りたいかと思います。

オススメの食事回数、組み方の考え方について説明いたします。

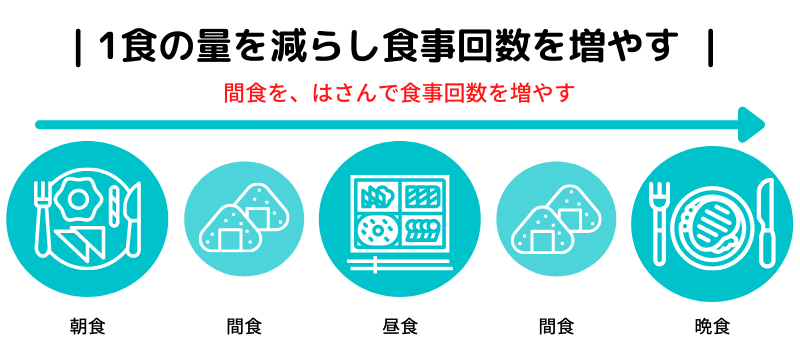

食事回数の組み方・考え方

食事回数を増やすことは、間食を増やす認識を持ってください。

しっかりした食事ではなく、手軽に食べるイメージです。

朝昼晩のメインの食事量を7、8割に抑えて、その分間食を増やしてあげましょう。

「おかわり・大盛りをやめる」「油物を控える」などの工夫で、メインの食事はできるだけ抑えていきたいです。

次の記事で簡単に食事のカロリーを抑えられる工夫を解説、ぜひ参考にしてみてください。

朝昼晩メインの食事+間食2、3回

具体的な食事回数ですが、5、6回を想定するといいでしょう。

2、3時間で1食なにか食べるイメージです。

朝昼晩の食事の間に、間食を入れると5回の食事回数になるので上手く組めるかと思います。

晩飯が早い人などは、その後に簡単な間食を追加して6回の食事でも良いです。

ダイエット中の間食はどんなものがよいのか

間食選びは非常に重要。ここで高カロリーの食品を選んでしまうと意味がありません。

間食を選ぶときの考え方・基準、具体的な例も含めて紹介します。

高タンパク低脂質の商品を選ぼう

代謝を下げないためにも、筋肉の栄養源であるタンパク質をしっかり摂取したいです。

カロリーの観点から考えると、糖質よりも脂質に注意してください。

下記の表のとおり、脂質は他の栄養素の倍以上のカロリー。低脂質の商品を選びましょう。

目安は1食での脂質は10g以下に抑えたいです。

| 脂質(1g) | タンパク質(1g) | 糖質(1g) |

|---|---|---|

| 9kcal | 4kcal | 4cal |

🟧高タンパク商品:できればタンパク質10g以上

🟧低脂質商品 :脂質10g以下の商品を選ぶ

間食はプロテイン+バナナなど、高タンパク+低脂質の組み合わせて選択してOK。

▼【53選】コンビニで買える低カロリー商品の記事で、間食に役立つ低カロリー商品を紹介しています。

商品選びの参考にしていただけると嬉しいです。

からしん(記事書いている人)の間食例

私のよく食べる間食の例を記載します。

甘いものが食べたいとき、しっかり食べたいとき、状況に合わせて商品を選択しています。

ぜひご自身でも、リスト化に挑戦してみてください。

🟧プロテイン

🟧プロテインバー

🟧低脂質ヨーグルト

🟧ゆで卵

🟧サラダチキン

🟧干し芋

🟧甘栗

🟧和菓子

🟧ラムネ

🟧あたりめ

🟧ちくわ・チーカマ・カニカマ

🟧ゼロカロリー商品

🟧シャーベット系・あずきバー・SUNAO

1日1食・ファスティングの危険性

1日1食のみの食事法、ファスティングなどのダイエット情報も多くあります。

正しいやり方で実践すれば効果的ですが、ダイエット目的に安易に実践するのは非常に危険。

正しい知識・テクニックが必要なため、初心者には再現性は低いです。

栄養摂取の時間が空きすぎている

オートファジー効果を期待しての、プチファスティングを実践している方も多いでしょう。

「オートファジー」の主な機能は、細胞内の新陳代謝と、細胞が飢餓状態に陥ったとき、自己成分の一部を分解し、生きるための栄養源を確保すること。

オートファジー(自食作用)の仕組みの一端をライブイメージング技術で解明:生命機能研究科・准教授・濱崎万穂

定期的なファスティングはオートファジー効果はあるかと思います。

ただ毎日必要なのでしょうか?

毎日1食のみだと、栄養摂取の時間が限定的で筋肉維持のため必要な栄養も摂取できません。

1度に消化吸収できる、量も決まっているため1度の食事で大量に摂取しても結局余剰となります。

筋肉が落ちて代謝が下がり、痩せにくく太りづらい身体になってしまいます。

正しくおこなうための知識・テクニックが必要

ファスティングでも酵素ドリンクを摂取したり、完全にカロリーを切るわけではありません。

1日1食、本当に好きなものだけ食べて健康的なのでしょうか?

人によって食事内容、食事量は異なります。

そんな定義が曖昧なものを実践していくのは、初心者にはリスクが大きすぎます。

ダイエット中の食事回数の疑問点

帰宅時間が遅い場合

夜遅くの帰宅でも、食事は摂取しましょう。

ただ塩分が多いと浮腫みの原因になるため、あっさりした味付けの食事がオススメ。

夜遅くに揚げ物などの脂質摂取は、太りやすくなるため、できるだけ避けたいです。

1日で食事量がコントロールできているのであれば、夜の糖質摂取は問題ありません。

低GIと呼ばれる糖質を選択すると、インスリンの分泌を抑えられるため太りにくくなります。

下記記事で夜の食事が遅い方向けに、食事方法や注意点を解説しています。

毎食我慢できず食べてしまう

食事は大盛り・おかわりを避けるようにして、注文以上の食事量を取らないようにしましょう。

また外食の場合は、ダイエットに影響が少ないメニューを選択してください。

オススメは海鮮系のメニューを選ぶと、カロリーが抑えられます。

食事回数を踏まえてオススメは「ローファットダイエット」

最後に食事回数を踏まえて、オススメのダイエット方法を紹介します。

ローファットダイエットという低脂質の食事を継続する方法です。

外食やコンビニでも選べる商品が多いため、再現性の高いとダイエットとなります。

まとめ:食事回数を増やしてダイエットを進めていきましょう

ダイエットにおいて食事回数を増やすことは、メリットが大きいです。

メインの食事の量を抑えて、その分間食を増やしましょう。

1日・1食、ファスティングは知識が必要なため、安易に実践することはおすすめしません。

- 空腹が感じにくくなる

- 筋肉量を維持できる

- 余剰なカロリー・栄養摂取を避けれる

- 食べることでカロリーを消費できる

コメント